Удаленное управление серверами. Часть 1.

Когда нужно удаленное управление

Какие есть методы управления серверами

Задача № 1: получить удаленный доступ в режиме КВМ

Когда серверов один-два, и больше не будет

Достаточно ли этих решений для полноценной работы

Когда нужно удаленное управление

Нетрудно подсчитать, что даже компания со штатом из 20–30 сотрудников запросто может получить в свое распоряжение минимум два-три сервера, а если сфера ее деятельности связана с предоставлением интернет-сервисов, научной деятельностью или работой с ресурсоемкими графическими средствами, то количество серверов дойдет и до десятка. Все чаще даже в небольшом офисе имеется «правильная» стойка с серверным и сетевым оборудованием, заполненная минимум наполовину.

В немалой степени этому способствует и удешевление серверных платформ, благодаря чему серверы перестали быть непозволительной (с финансовой точки зрения) роскошью и теперь доступны практически любой организации. Учитывая и то, что сетевые инфраструктуры малых и средних компаний в полной мере напоминают «большие» сети СКС (ранее характерные только для огромных предприятий), можно смело сказать, что им требуются примерно одинаковые средства и элементы управления. И если сетевые и системные администраторы оказались полностью готовы к первому, то о грамотном управлении вторым, то есть «серверным хозяйством», знают немного, продолжая действовать по старинке. Цикл этих статей и будет посвящен современным средствам, позволяющим существенно облегчить эту процедуру.

Какие есть методы управления серверами

Пожалуй, самым типовым, можно сказать классическим, считается консольный метод. К серверу напрямую подсоединялись монитор,

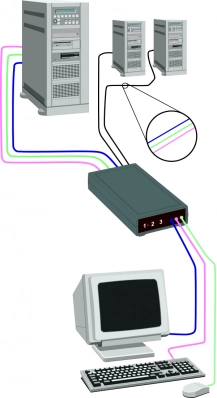

Как и прежде, администратору необходимо быть в непосредственной близости от объекта, а если таких несколько – то количество мониторов, клавиатур и мышей «плодится» в соответствующем количестве. Конечно же, это неудобно, занимает много места, потребляет много электроэнергии и не способствует

Удобно? Бесспорно. Один монитор, одна клавиатура, одна мышь, восемь серверов.

Единственный недостаток – необходимость находиться на незначительном расстоянии от сервера: как правило, не дальше двух метров. Но выполнить настройки BIOS или RAID-контроллера иначе невозможно.

Второй способ управления, несомненно, весьма удобный – удаленное управление. Первые реализации (для *nix-серверов) были такими же терминальными сессиями, только реализованные посредством сетевых средств. Например, модемное соединение: оператор, позвонив на требуемый номер, получал в свое распоряжение консоль, напрямую подключенную к выбранному серверу. Аналогично IP-сессия допускала то же самое внутри сети. Впоследствии появились другие средства управления, ориентированные на графические средства и ОС: удаленный рабочий стол, RAdmin, средства веб-управления, которые свели к минимуму необходимость присутствия оператора в серверной комнате. В итоге большинство функций ОС с легкостью можно было настроить, не отходя от персонального рабочего места. Но я не зря упомянул о функциях ОС – до ее запуска все эти средства были бесполезны. И тогда на свет появилась спецификация IPMI (Intelligent Platform Management Interface), воплотившаяся в аппаратной реализации одноименных устройств. Они могли быть встроенными в серверную платформу или выполнены как отдельный модуль. Разумеется, они не позволяют получить полноценное управление в терминальном режиме (хотя есть и исключения), но организовать включение, выключение, перезагрузку и мониторинг ключевых параметров им вполне по силам. К сожалению, не все серверы оснащены IPMI, да и функциональность их не всегда достаточна. Кроме того, для каждого сервера необходимо иметь свою, отдельную сессию, открываемую по необходимости.

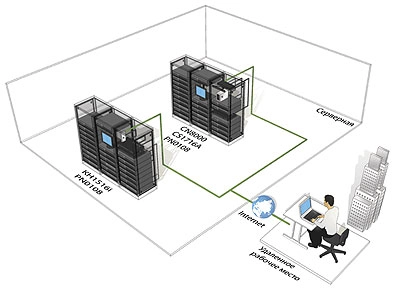

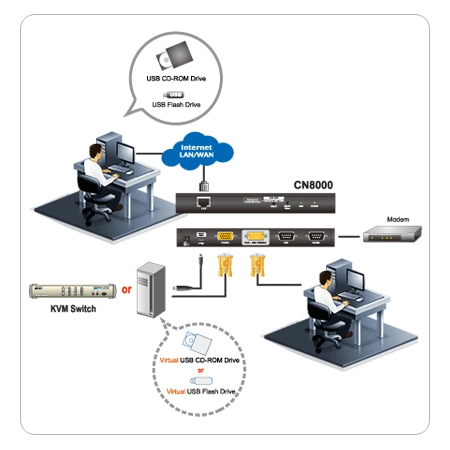

Весь перечисленный «арсенал» можно считать базовым набором администратора, у которого в обслуживании находится один-два сервера. Если количество подопечных устройств от четырех и более, такие решения бывают неудобными. Именно поэтому выпускается особый класс устройств универсального назначения, рассчитанных на удаленное управление любыми серверными платформами, вне зависимости от применяемой ОС и прочих атрибутов. Именно данные средства предоставляют возможность управлять серверами из любой точки планеты, где есть соединение с Интернетом, а также реализовать полноценный доступ ко всем без исключения функциям, не присутствуя рядом с серверным оборудованием. Причем совершенно неважно, где оно будет размещаться: в подвале здания, в закрытой кладовке или на площадке провайдера. Подобные решения выпускаются несколькими компаниями: Aten, D-Link, Level One, Raritan и другими вендорами; я же приведу примеры на базе продукции ATEN, с которой неплохо знаком на практике.

Задача № 1: получить удаленный доступ в режиме КВМ

Упомянутое выше подключение с авторизацией не означает, что в единицу времени доступна только одна сессия: одновременно могут работать до 32 пользователей (в период работы им доступен встроенный чат для общения), всего же в системе может быть зарегистрировано 64 оператора, уровнем доступа которых заведует назначенный суперпользователь. Проблемы защиты информации и безопасности передаваемых данных решаются не только авторизацией: устройство поддерживает внешнюю аутентификацию RADIUS; LDAP; LDAPS; MS Active Directory; есть защита 128-разрядным SSL-кодированием, а также включение/отключение доступа через браузер и ведение журнала событий.

К устройству можно получить доступ и через Интернет, если настроить подключение к локальной сети «снаружи», посредством VPN. А как быть, если такой возможности нет (отказал шлюз, упал сервер VPN)? В качестве дополнительной возможности предусмотрено подключение к CN8000 модема, способного принять входящий звонок. Конечно, такой доступ в режиме РРР-сессии не позволит работать с высокой скоростью, но его вполне достаточно для решения срочной проблемы (в частности, поднять сервис VPN, перезагрузить сервер).

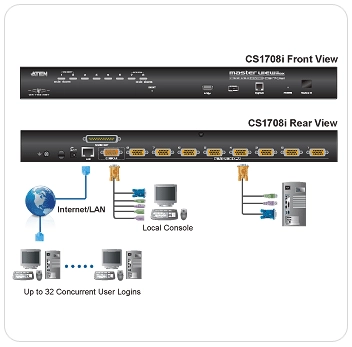

Если же КВМ-переключателя нет, то лучше всего сразу приобрести другое устройство – например, CS1708i. Это полноценный КВМ-

Когда серверов один-два, и «больше не будет!»

Достаточно ли этих решений для полноценной работы

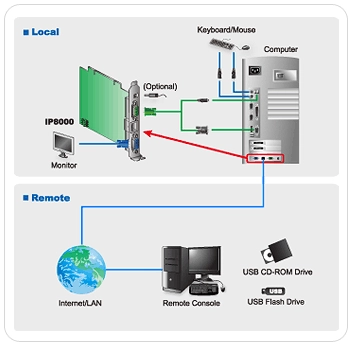

В сравнении с примитивной системой, построенной на локальных консолях или КВМ-переключателях, конечно же, удобство налицо: системному администратору не потребуется покидать свое рабочее место для проведения элементарных операций с BIOS или системой, подключения флэш-накопителя или вставки оптического диска. Кроме того, в критической ситуации время на решение проблем существенно сокращается: это важно, когда каждая секунда простоя критичного сервера чревата финансовыми потерями и проблемами в работе организации. Достаточно представить, сколько времени потребуется специалисту для того, чтобы в выходной день приехать на работу, вскрыть охраняемое помещение, добраться до сервера, и все это – для минутного действия (перезагрузки или включения), чтобы понять, насколько эффективнее и выгоднее применение аппаратных средств удаленного управления, чем локальных методов.

Но это еще не все: есть другие задачи, к сожалению, не решаемые средствами IP КВМ. Среди них наиболее распространенные – управление устройствами, работа с которыми может быть организована только с консоли по протоколам типа telnet, а также удаленное управление электропитанием. Этим возможностям будет посвящена следующая часть статьи.

Опубликовано 29.07.2011